随着全球对清洁能源和高效储能技术的需求日益增长,锂电池作为重要的能量存储装置,其性能的提升成为行业关注的焦点。硅碳负极材料作为新一代锂电池负极材料,以其高能量密度、良好的循环稳定性和安全性能,成为当前研究的热点。

一、硅碳负极材料行业现状

1. 技术背景与优势

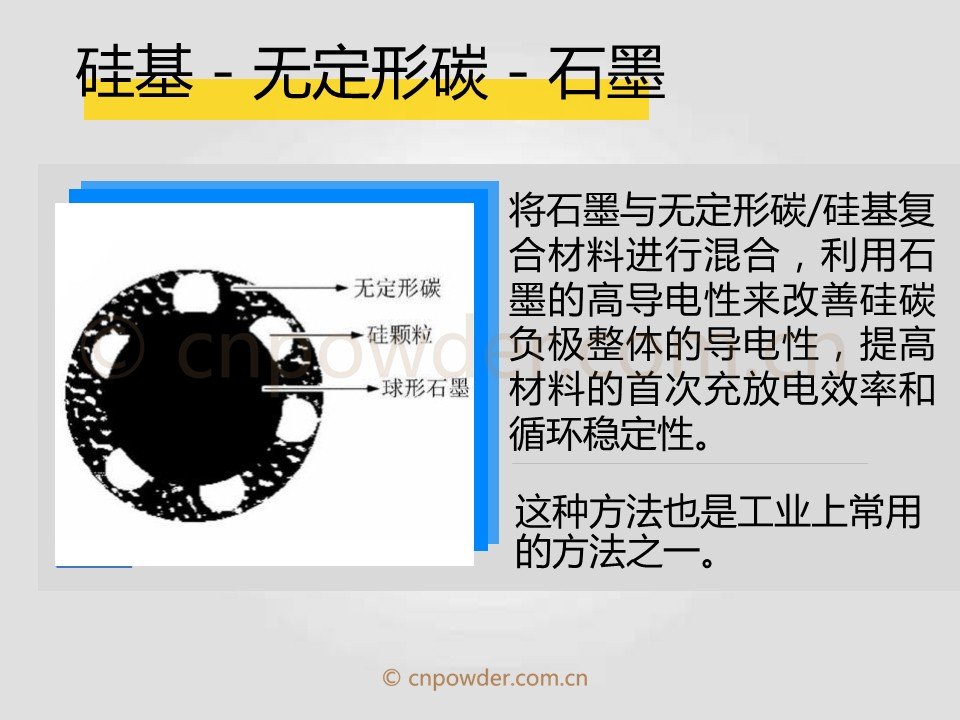

硅碳负极材料是一种新型的锂电池负极材料,由碳和硅组成,其中碳作为分散基体,硅作为活性物质。硅具有高容量(理论比容量约为4200 mAh/g,远高于石墨的372 mAh/g)、低脱锂电位和资源丰富等优点,因此受到广泛关注。然而,硅在脱/嵌锂过程中存在较大的体积变化(可达300%),易导致颗粒粉化,从集流体上脱落,同时硅负极表面在充放电过程中存在固体电解质界面(SEI)膜的不断破碎及生成,持续地消耗活性锂离子,导致库仑效率及电池循环寿命降低。

为了解决这些问题,科研人员提出多种解决手段,将金属、氧化物、有机聚合物、碳等材料与硅复合,缓解其体积变化,提升电化学稳定性。其中,碳材料具有优异的导电性和力学性能,与硅复合不仅可有效缓解体积膨胀,还可以改善电极导电性并得到稳定的SEI膜,是最先进入商业化的硅基负极材料。

硅碳负极材料的主要优势包括:

高能量密度:硅的理论比容量远高于石墨,能够显著提升电池的能量密度。

资源丰富:硅在地壳中含量丰富,原材料及制备成本相对较低。

快充性能优异:硅能从各个方向提供锂离子嵌入和脱出的通道,有利于提升电池快充性能。

安全性能良好:硅负极嵌锂电位适中,较好地解决了析锂难题,保障了安全性能。

2. 产业链成熟度与应用现状

硅碳负极材料经过近十年的发展,产业链成熟度显著提升。从技术层面看,2006年贝特瑞开始进行硅碳负极技术的研究并获得第一项发明专利,2016年韩国研究所(UNIST)通过化学气相沉积(CVD)技术制备得到了硅碳复合材料,可实现批量生产。2022年美国Group 14公司推出了新一代气相沉积硅碳材料,银硅科技申请了一种硅碳复合负极材料及其制备方法,提高了材料循环性能和倍率性能,并且简化了工艺流程,极大地降低了生产成本。2023年,碳一新能源集团打造的全球首个集成人造SEI膜负极制造项目顺利投产。

据中研普华产业院发布的《》分析:在行业层面,2019年小米率先在行业内将硅基负极材料应用在智能手机上,2020年特斯拉4680电池发布,2023年荣耀Magic5 Pro首次在手机行业中商用硅碳负极电池技术,特斯拉4680电池进入量产阶段,标志着硅碳负极发展进入新阶段。

目前,硅碳负极材料已广泛应用于动力电池和消费电子领域。在动力电池领域,硅碳负极材料的应用逐渐扩大,年产量已突破千吨级,并有望进一步迈向万吨级规模。尽管在方形电池中,硅碳材料的应用适配度相对较低,使用比例不足5%,但在大圆柱形电池中,其应用率显著提升,超过4%。同时,在消费电子市场,特别是电动工具和智能穿戴设备中,硅基材料的应用比例也在逐步提高。

3. 国内外企业布局与竞争格局

国内硅碳复合负极材料行业企业大致可以分为四大类:一是现有石墨类负极企业,如贝特瑞、璞泰来等;二是科研院校背景的企业,如天目先导、壹金新能源等;三是电池类企业,如宁德时代、国轩高科等;四是化工企业跨界或硅材料企业切入,如石大胜华等。

目前,行业主要参与者如贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、天目先导、胜华新材和国轩高科等已完成中试,正在建设大规模标准化产线;其中部分企业已对消费电子、航空航天领域客户实现批量供货。国外企业方面,美国Group 14、韩国LG化学、日本信越化学等也在积极布局硅碳负极材料市场。

国内外企业在硅碳负极材料的研发和生产上存在一定的差距。国内企业的产品在性能上相对稳定,但与国外先进的硅碳、硅氧产品相比,仍存在一定的差距。国际领先企业已实现1500次循环,并拥有纳米硅的高细度和卓越功效。国内企业正在积极研发新技术,提升产品性能,以缩小与国际先进水平的差距。

二、

1. 技术创新与突破

硅碳负极材料的技术创新与突破是推动行业发展的关键。目前,硅碳负极材料面临的主要技术瓶颈包括首次效率低、体积膨胀大、成本高等。为了解决这些问题,科研人员正在积极研发新技术,如纳米化技术、多孔碳包覆技术、CVD法等。

纳米化技术:通过细化硅颗粒至纳米级,可以有效缓解硅的体积膨胀问题,提高材料的循环稳定性。然而,纳米化技术也带来了材料制备成本增加和工艺复杂度提升的问题。因此,如何在保持材料性能的同时降低成本,是纳米化技术需要解决的关键问题。

多孔碳包覆技术:多孔碳包覆技术可以有效提升硅碳负极的循环寿命和倍率性能。多孔碳材料具有优异的导电性和力学性能,可以作为硅颗粒的支撑体,缓解硅的体积膨胀,同时提高材料的整体性能。目前,多孔碳包覆技术正在逐步实现产业化,为硅碳负极材料的应用提供了更多的可能性。

CVD法:CVD法是一种通过化学气相沉积制备硅碳复合材料的方法。该方法具有产品组分均匀、结构致密、膨胀率低等优点,可以显著提升硅碳负极的循环性能和能量密度。然而,CVD法也存在设备投资大、工艺复杂等问题。因此,如何在保证产品质量的同时降低生产成本,是CVD法需要解决的关键问题。

2. 市场需求与增长潜力

据中研普华产业院发布的《》预测

随着全球对清洁能源和高效储能技术的需求日益增长,锂电池市场将迎来巨大的发展机遇。硅碳负极材料作为新一代锂电池负极材料,具有显著的性能优势和市场潜力。

在动力电池领域,随着电动汽车产业的迅猛发展,对高能量密度、长循环寿命的负极材料需求持续增长。硅碳负极材料因其优越的电化学性能(理论比容量远高于传统石墨)而在动力电池市场崭露头角。随着特斯拉等车企4680大圆柱电池规模化量产,硅碳负极材料在动力电池掺杂规模快速增长,其市场规模不断扩大。

在消费电子领域,随着可穿戴设备、5G通信设备等市场的发展,对电池性能的要求越来越高。硅碳负极材料在提高电池性能方面的应用前景广阔。特别是在智能手机、平板电脑等高端消费电子产品中,硅碳负极材料的应用将进一步提升产品的竞争力和市场占有率。

此外,硅碳负极材料在储能系统、航空航天等领域也具有广泛的应用前景。随着技术的不断进步和市场的持续扩大,硅碳负极材料的应用领域将不断拓展,市场需求将持续增长。

3. 政策支持与产业发展

政府对新能源产业的重视和支持是推动硅碳负极材料行业发展的重要因素。近年来,各国政府纷纷出台相关政策,鼓励新能源产业的发展和创新。这些政策为硅碳负极材料行业提供了良好的发展环境和市场机遇。

在中国市场,政府对新能源产业的支持力度不断加大。随着“双碳”目标的提出和实施,新能源产业将迎来更加广阔的发展前景。硅碳负极材料作为新能源产业的重要组成部分,将受益于政策的推动和市场的需求,实现快速发展。

同时,国内企业在技术研发和市场拓展方面也在不断努力。通过加强技术创新和产业升级,提升产品性能和降低成本,国内企业将逐步缩小与国际先进水平的差距,提高市场竞争力。此外,国内企业还在积极拓展国际市场,加强与国际企业的合作与交流,推动硅碳负极材料行业的全球化发展。

三、行业面临的挑战与应对策略

1. 技术挑战与应对策略

硅碳负极材料面临的主要技术挑战包括首次效率低、体积膨胀大、成本高等。为了应对这些挑战,需要采取以下策略:

加强技术创新与研发:加大科研投入,加强技术创新与研发,提升硅碳负极材料的性能和稳定性。通过纳米化技术、多孔碳包覆技术、CVD法等新技术的研发和应用,解决硅碳负极材料的体积膨胀和首次效率低等问题。

优化生产工艺与降低成本:通过优化生产工艺和流程,提高生产效率和产品质量,降低成本。加强原材料供应链的管理和控制,降低原材料成本。同时,积极寻求替代原材料和新技术的应用,降低生产成本。

加强人才培养与团队建设:加强人才培养和团队建设,提升科研团队的创新能力和技术水平。通过引进高端人才和培养内部人才相结合的方式,打造一支高素质、专业化的科研团队,为硅碳负极材料的技术创新和产业发展提供有力的人才保障。

2. 市场竞争与应对策略

硅碳负极材料市场竞争激烈,国内外企业纷纷布局该领域。为了应对市场竞争,需要采取以下策略:

加强品牌建设与市场拓展:加强品牌建设,提升品牌知名度和美誉度。通过参加展会、举办技术研讨会等方式,加强市场宣传和推广,提高产品的市场占有率和竞争力。同时,积极拓展国际市场,加强与国际企业的合作与交流,推动硅碳负极材料行业的全球化发展。

提升产品性能与服务质量:通过技术创新和产业升级,提升产品性能和稳定性。加强质量管理体系建设,提高产品质量和服务水平。通过提供优质的产品和服务,满足客户需求和期望,提升客户满意度和忠诚度。

加强产业链整合与协同发展:加强产业链整合与协同发展,形成上下游协同发展的产业生态。通过加强与原材料供应商、设备制造商、电池制造商等上下游企业的合作与交流,实现资源共享和优势互补,提高整个产业链的竞争力。

更多行业文章分析可以点击查看作者空间:https://www.chinairn.com/analyst/user.aspx?uid=234

如需了解更多硅碳负极材料行业报告详情可点击查看中研普华产业院发布的《》。