2025年城市生命线数字化工程建设行业市场调查及发展趋势

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

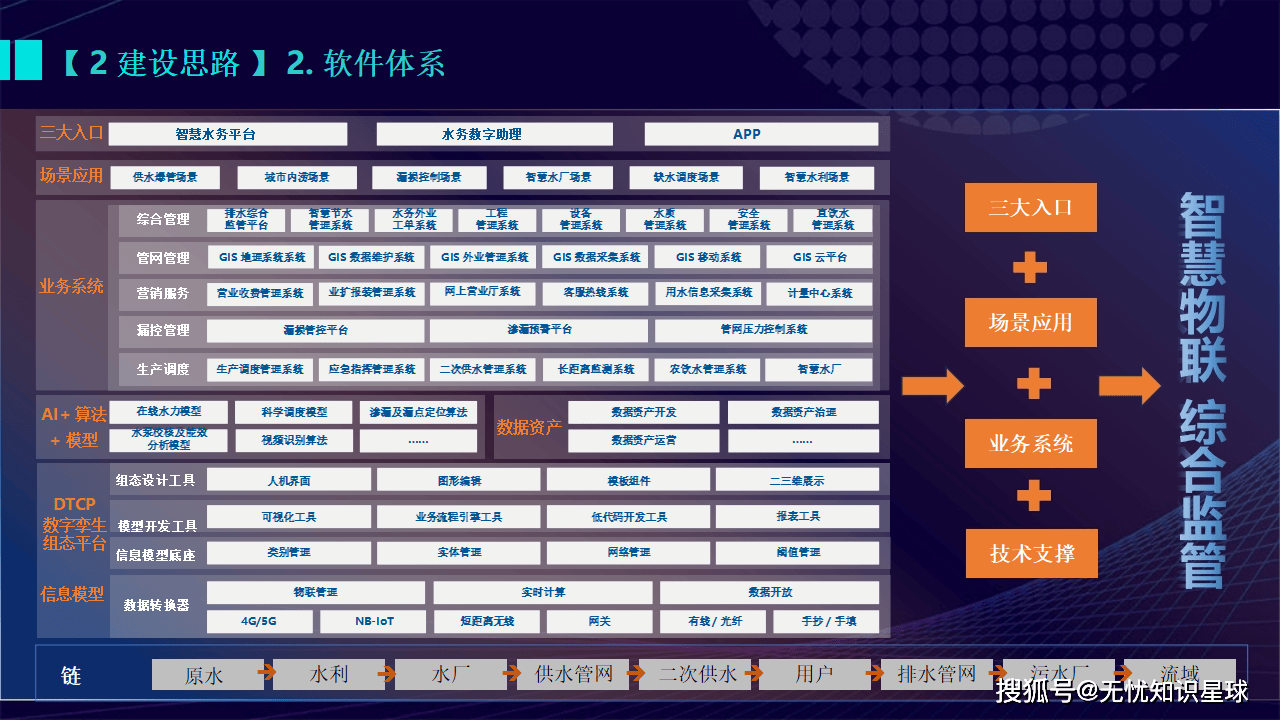

是指运用物联网、大数据、人工智能等技术,对城市燃气、供水、排水、桥梁等基础设施进行实时监测、预警与智能化管理的系统工程。该体系通过全链条数字化赋能,推动城市基础设施从“被动响应”向“主动防控”转型,为城市安全运行提供技术保障。

一、行业现状:技术突破与市场扩容

1. 技术创新驱动应用深化

物联网传感器规模化部署成为行业标配。在地下管网领域,每公里部署50个以上传感器已成为行业共识,光纤传感器误报率低于0.1%,激光甲烷检测仪响应时间缩短至0.3秒,实现对管网泄漏、腐蚀等风险的精准感知。数字孪生技术进入规模化应用阶段,通过构建城市基础设施的虚拟镜像,实现灾害模拟、交通预判等功能。人工智能算法在风险预测中发挥关键作用,基于LSTM神经网络的管网泄漏预警系统准确率达92%,误报率低于5%。

2. 产业链协同与生态构建

行业形成“监测设备制造商-平台服务商-数据运营商”的完整产业链。头部企业市场集中度达65%,例如华为“城市智能体”整合CIM、BIM、IoT数据,应急响应时间缩短70%;深圳“数字管网”系统泄漏检测准确率达98%,管网漏损率从12%降至3%。跨界合作成为新趋势,能源企业与科技公司联合开发智能监测系统,保险机构通过风险数据服务降低赔付率。

1. 政府治理需求刚性释放

城市安全纳入政绩考核体系,地方政府年均数字化改造预算超亿元。市级政府数字化项目采购量增长40%,应急管理部门成为最大需求方。例如,北京亦庄示范区通过政务大模型实现服务效率提升40%,广州白云机场T3航站楼项目采用建筑机器人使钢结构焊接环节单吨造价降低1200元,工期压缩22天。政策层面,国家将智慧城市纳入新型基础设施体系,地方政府通过税收优惠、监管沙盒等政策推动创新落地。

2. 企业端需求多元化

能源企业借助智能监测提升运营效率,例如中建科工在雄安新区应用的喷涂机器人使VOCs排放量减少76%;地产商通过数字化交付提升项目溢价,LEED金级认证写字楼租金溢价超30%。保险机构通过风险数据服务降低赔付率,例如某保险公司与科技企业合作开发燃气泄漏预警系统,使相关险种赔付率下降25%。

三、发展趋势预测:技术融合与生态重构

据中研普华产业研究院显示:

1. 技术融合催生新一代智能体系

数字孪生与人工智能的深度融合将推动城市基础设施管理向“自主决策”升级。例如,杭州通过AI优化120急救车调度,响应时间缩短40%;未来AI将实现从“辅助决策”到“自主决策”的跨越,使城市治理效率提升50%以上。物联网技术向“全域感知”演进,每平方公里城市建成区物联网终端部署密度达20万个,支撑交通、能源等领域的实时数据采集。

2. 绿色低碳成为核心发展方向

光伏建筑一体化、氢能储能系统助力“零碳城市”目标。雄安新区规划可再生能源占比超80%,中建科工在雄安新区应用的喷涂机器人使VOCs排放量减少76%。低碳混凝土、再生建材的应用实现建筑垃圾资源化利用,例如某企业开发的再生骨料混凝土强度达C40,碳排放较传统混凝土降低40%。

3. 商业模式创新推动生态重构

工程总承包模式(EPC+O)普及,通过整合设计、采购、施工与运营环节,实现项目全生命周期成本优化。例如,深圳安居集团发行全国首单保障房REITs,收益率达4.5%,使运营收益提升300%。数据资产运营成为新增长点,上海建工将工地数据打包成“数字资产包”,在数据交易所单笔交易额破千万。

2025年城市生命线数字化工程建设行业正处于技术突破与市场爆发的关键节点。从全域感知到自主决策,从绿色低碳到生态重构,行业每一步发展都承载着提升城市安全与韧性的使命。然而,技术瓶颈、数据安全、公众参与等问题仍需克服。未来,需通过协同创新、标准完善、公众参与等多方努力,推动行业高质量发展,为全球城市治理与可持续发展贡献中国智慧。

在激烈的市场竞争中,企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势,有效规避行业投资风险,更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场,牢牢把握行业竞争的主动权。更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的。