在利率市场化与居民财富配置多元化的双重驱动下,银行理财已从"储蓄替代品"演变为"财富管理生态的核心枢纽"。中国作为全球第二大财富管理市场,银行理财产业的变革不仅映射出金融供给侧改革的深化,更成为观察资管行业转型的重要窗口。

一、银行理财行业市场发展现状分析

1.1 产品迭代:从预期收益到净值波动

银行理财市场正经历深刻的范式转换。传统预期收益型产品逐步退出历史舞台,净值型产品成为绝对主流,部分理财子公司推出采用市值法估值的开放式产品,通过动态净值反映市场真实波动。在产品形态方面,主题类理财产品快速扩容,涵盖ESG、碳中和、科技创新等战略方向,部分机构甚至推出与大宗商品、另类投资挂钩的结构化产品。这种产品创新不仅提升市场活力,更推动投资者教育进程。

1.2 渠道重构:从线下网点到全域触达

数字化转型重塑服务分发模式。头部机构通过"手机银行+远程客服+智能投顾"构建三位一体服务体系,部分理财子公司开发虚拟客户经理,通过自然语言处理技术实现7×24小时服务。值得关注的是,场景金融创新层出不穷,银行与电商、出行平台合作嵌入理财购买入口,实现"消费-理财"的无缝衔接。这种渠道变革推动服务从"物理触达"升级为"场景渗透"。

1.3 监管演进:从窗口指导到制度完善

政策体系呈现"破旧立新"的双向特征。监管部门通过《理财公司理财产品销售管理暂行办法》等文件规范市场秩序,同时推出理财子公司牌照制度、现金管理类产品新规等创新政策。值得关注的是,监管科技(RegTech)应用加速,部分机构采用区块链技术实现产品全生命周期溯源,提升合规管理效能。这种制度创新为行业健康发展提供坚实保障。

2.1 增长动力:居民财富重构与机构化进程

市场规模扩张的驱动力主要来自两方面:一是居民财富从房地产向金融资产迁移,权益类、混合类理财产品需求激增;二是机构投资者占比提升,养老金、企业年金等长期资金加速入市。政策层面,个人养老金制度落地、资管新规细则完善,进一步释放市场需求,形成"需求升级+制度创新"的双轮驱动格局。根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

2.2 区域差异:东部引领与中西部普惠

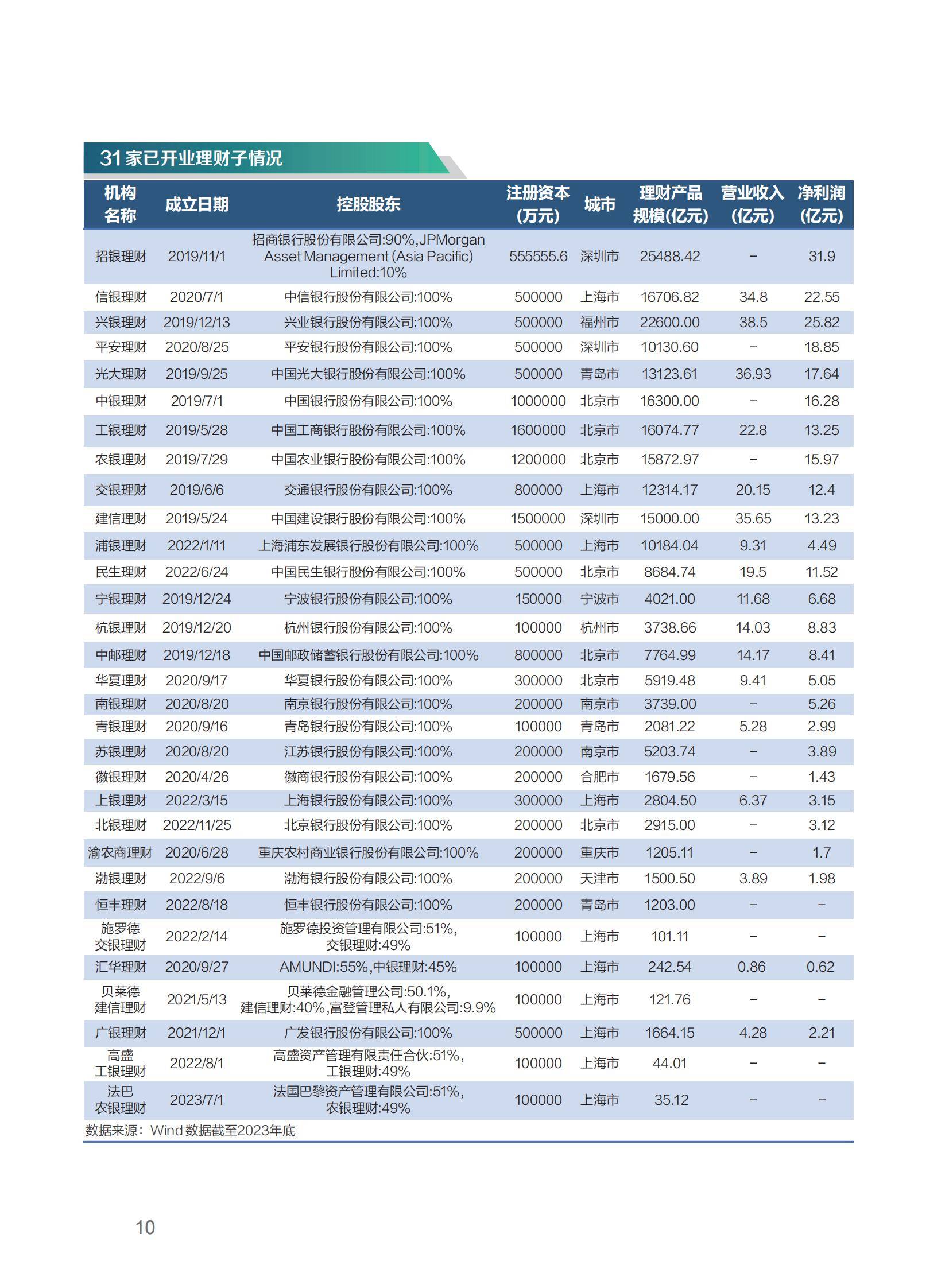

区域市场呈现显著的梯度发展特征。长三角、珠三角依托成熟的金融市场与高净值客群,形成从产品研发到销售服务的完整生态链:上海聚集了工银理财、建信理财等头部机构,深圳培育出招银理财等创新型子公司。中西部地区在普惠金融政策引导下实现跨越式发展,成都建设西部金融中心,武汉布局理财子公司区域总部。值得关注的是,县域市场潜力释放,部分机构通过"乡村振兴主题理财"产品,引导资金流向三农领域。

2.3 细分市场:To B服务与To C产品协同

服务形态呈现"机构主导+个人定制"特征。机构端,银行理财子公司与公募基金、保险公司开展FOF/MOM合作,构建多资产配置解决方案;个人端,通过"千人千面"算法实现风险偏好精准匹配,部分机构甚至推出基于行为金融学的投资顾问服务。产品端,固收类理财仍占主导,但权益类、商品类、另类投资产品占比持续提升。这种"B端+C端"的双重路径,推动行业向纵深方向发展。

3.1 智能化:从经验驱动到算法决策

人工智能与大数据技术的深度融合,将推动银行理财从人工决策转向智能投研。未来产品将集成自然语言处理技术,通过分析宏观经济数据自动调整资产配置;在风险管控维度,基于机器学习的信用评估模型实现违约概率实时预警。部分机构已尝试将理财服务接入元宇宙平台,构建虚拟投资顾问团队,提供沉浸式资产配置体验。

3.2 开放化:从封闭体系到生态共建

在"资管新规"框架下,银行理财正与公募基金、私募股权等领域深度融合。部分机构推出"理财+保险+信托"的组合产品,通过跨市场配置实现风险对冲;在跨境投资领域,理财子公司与QDII/QDLP渠道合作,开发全球资产配置解决方案。这种开放化布局不仅拓展投资边界,更推动行业从产品提供转向生态共建。

3.3 全球化:从本土运营到跨境配置

随着人民币国际化进程加速,银行理财企业正从"境内展业"转向"全球布局"。部分机构通过"本土化团队+全球投研网络"策略,在东南亚市场推出人民币计价理财产品;在欧洲市场,ESG主题理财产品凭借绿色金融优势吸引机构投资者。政策层面,"跨境理财通"等制度创新,为中国银行理财全球化提供通道保障。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。