在全球能源结构转型与"双碳"目标驱动下,工商业储能正从边缘技术走向主流能源解决方案。作为连接可再生能源发电与终端用能的关键纽带,工商业储能不仅承载着提升能源利用效率、降低企业用能成本的现实价值,更成为推动能源系统数字化、智能化变革的重要抓手。

一、工商业储能行业市场发展现状分析

(一)技术迭代驱动应用场景多元化

当前工商业储能技术已突破早期单一锂电路径,形成以磷酸铁锂电池为主体,钠离子电池、液流电池等技术路线并行的创新格局。系统集成技术的突破显著提升了储能设备的循环寿命与响应速度,使其在电力调峰、需求侧响应、备用电源等场景中展现出独特优势。特别是在工商业用户侧,储能系统与分布式光伏、充电桩等设备的耦合应用,正在重构传统能源消费模式。

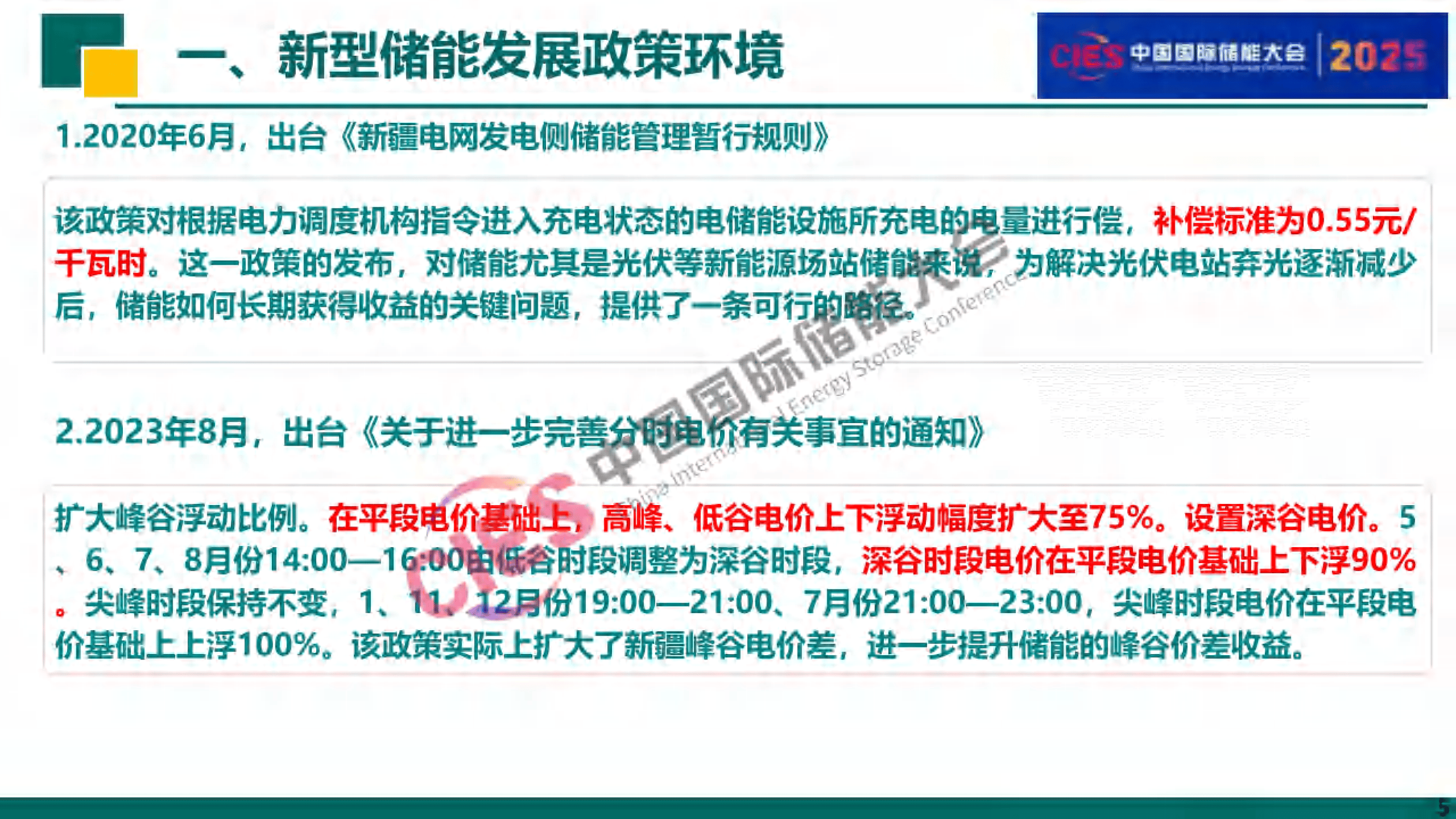

(二)政策体系逐步完善形成支撑框架

全球范围内,超过30个国家和地区已出台专项政策支持工商业储能发展。中国通过完善分时电价机制、建立容量补偿制度、推动储能参与辅助服务市场等政策组合,有效激发市场活力。欧盟"绿色协议"工业计划与美国《通胀削减法案》则从投资税收抵免、贷款担保等维度构建政策支持体系,形成跨区域的政策联动效应。

(三)产业链成熟度显著提升

从上游电芯制造到中游系统集成,再到下游运营服务,工商业储能产业链已形成完整生态。头部企业通过垂直整合实现成本优化,专业系统集成商凭借定制化能力开拓细分市场,第三方运维服务商则依托数字化平台提升资产运营效率。这种分工协作的产业格局,为行业规模化发展奠定了坚实基础。

(四)商业模式创新激发市场活力

合同能源管理、共享储能等新型商业模式加速落地,有效降低企业初始投资门槛。部分领先企业开始探索"储能+虚拟电厂""储能+碳交易"等融合模式,通过参与电力市场交易创造增量价值。这些创新实践不仅拓宽了盈利渠道,更推动储能从成本中心向价值中心转变。

二、工商业储能行业市场规模分析

(一)市场需求呈现梯度释放特征

在工业领域,高耗能企业通过储能系统实现峰谷价差套利的需求持续增长;在商业领域,数据中心、商业综合体等场景对备用电源的需求催生新的市场空间。值得关注的是,中小企业市场正在成为新的增长极,微型储能系统的普及标志着市场下沉取得实质性突破。

(二)区域市场发展呈现差异化路径

华东、华南等电力市场化程度较高的地区率先形成规模化市场,华北、西北等可再生能源富集区域则通过"储能+新能源"模式开辟特色赛道。跨国企业布局全球市场时,正根据不同区域的电价机制、政策环境定制差异化解决方案,形成跨地域的资源配置能力。

(三)产业集中度与竞争格局演变

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:行业头部企业凭借技术积累与品牌优势占据主导地位,但细分领域专业服务商凭借差异化竞争力持续崛起。系统集成环节涌现出大量创新型企业,通过聚焦特定应用场景形成技术壁垒。这种多元竞争格局既保证了行业创新活力,又避免了市场垄断风险。

(四)资本市场的价值发现与资源调配

储能领域成为全球资本市场关注的热点赛道,风险投资、产业基金、上市融资等多渠道资本持续涌入。资本市场不仅为技术创新提供资金支持,更通过价值发现机制引导资源向具备核心竞争力的企业集中,加速行业优胜劣汰与格局重塑。

(一)技术融合推动系统智能化演进

人工智能、物联网、大数据等技术的深度渗透,将使储能系统从被动响应转向主动优化。通过构建数字孪生系统实现全生命周期管理,利用预测性维护提升资产利用率,依托算法优化实现多能源系统协同控制,这些技术融合将重新定义储能系统的价值边界。

(二)政策体系向精细化方向演进

未来政策制定将更加注重市场机制建设,通过完善电力现货市场、建立容量市场、创新绿色金融产品等举措,构建更高效的资源配置体系。同时,储能安全标准、环保规范的完善,将推动行业从规模扩张转向质量提升,形成可持续的发展路径。

(三)全球化布局与本土化适配并行

随着"一带一路"倡议的深化实施,中国储能企业正加速海外布局。但不同于传统设备出口,领先企业开始构建"技术输出+标准制定+本地运营"的立体化出海模式。这种全球化与本土化相结合的战略,有助于突破贸易壁垒,建立长期竞争优势。

(四)可持续发展理念深度融入产业生态

在ESG投资理念驱动下,储能产业链的绿色化转型成为必然趋势。从电芯材料的循环利用到退役电池的梯次利用,从生产过程的碳足迹管理到产品全生命周期的环保设计,可持续发展理念正渗透到产业各个环节,推动行业向更加环保、高效的方向演进。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。