据央视新闻,近日,我国科学家成功攻克了全固态金属锂电池的“卡脖子”难关,让固态电池性能实现跨越式升级:以前100公斤电池顶多支持500公里续航,如今有望突破1000公里天花板。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

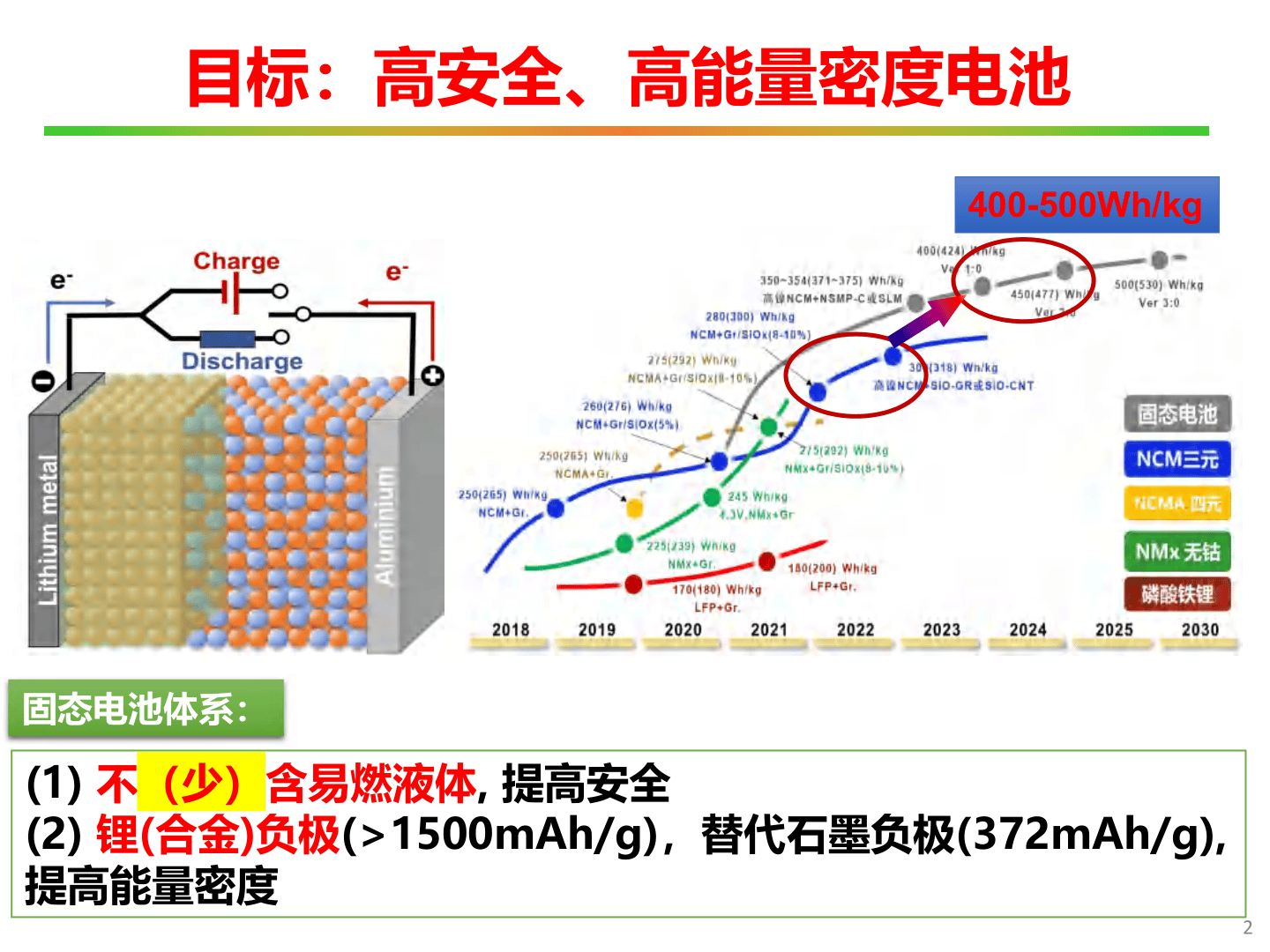

固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池,与传统的液态电解质电池不同,固态电池在充放电过程中,锂离子在固体电解质中迁移,实现电荷的存储和释放。固态电池的主要优势包括高能量密度、高安全性和长循环寿命。固态电池作为下一代锂电池的核心技术方向,在新能源汽车、低空经济等领域具备广阔的应用前景。

随着全球能源转型加速推进,新能源汽车、储能及新兴智能装备对电池性能的需求持续升级,传统液态锂电池在能量密度、安全性和循环寿命等方面的瓶颈日益凸显。固态电池凭借固态电解质替代液态电解质的核心创新,从根本上解决了电解液燃爆风险,同时理论能量密度突破600Wh/kg,循环寿命提升至千次以上,成为破解新能源产业续航焦虑、安全痛点的关键技术。近年来,中国在固态电池领域的研发投入与技术突破显著,从半固态电池装车测试到全固态电池中试线落地,产业化进程逐步清晰。

近期,固态电池材料领域再传捷报,多家公司实现关键突破并加速产业化。南都电源在互动易(深交所公司)平台回复投资者称,“公司现有一条中试产线,可实现小批量交付。全固态电池产品对2025 年度业绩不产生较大影响”,而孚能科技也表示,其半固态电池已完成向全球头部物流无人机客户送样,目前进展顺利。恩捷股份表示,“10吨级硫化物固态电解质已经建成,具备供货能力”。

固态电池行业发展环境分析

中国固态电池行业的快速发展,离不开政策引导、技术突破与市场需求的协同作用。

据中研产业研究院分析:

政策层面,政策层面,相关部门通过发布团体标准明确全固态电池技术边界,统一行业研发标尺。2025年9月份,工业和信息化部等八部门联合发布《有色金属行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,明确提出“围绕集成电路、工业母机、低空经济、人形机器人、人工智能等新兴产业,加快高纯镓、钨硬质合金、全固态电池材料等高端产品应用验证,推进超导材料、液态金属、高熵合金等前沿材料的创新应用。”

技术层面,国内科研机构与企业在电解质材料、电极体系等核心领域取得突破,半固态电池已实现装车应用,全固态电池能量密度持续提升,界面阻抗控制、锂枝晶抑制等关键难题逐步攻克。

市场层面,新能源汽车消费者对续航与安全的需求升级,叠加低空飞行器、人形机器人等新兴场景对高价值电池的迫切需求,共同构成固态电池商业化的驱动力。

固态电池商业化落地分析

当前,半固态电池凭借与现有产线的兼容性,率先实现量产装车,成为过渡阶段的主流产品。其通过降低液态电解质比例,在提升安全性的同时,兼顾成本与技术成熟度,为全固态电池产业化积累经验。全固态电池方面,行业已明确量产时间线,中试线陆续投产。

应用场景方面,固态电池正从“车用为主”向“全场景渗透”拓展。低空飞行器、人形机器人等新兴领域因对安全性与能量密度要求严苛,且成本敏感度较低,成为固态电池率先商业化的突破口。此外,储能、特种装备等领域也对固态电池的长寿命与宽温域特性展现出强烈需求,未来将形成多场景互补的市场格局。

根据EVTank预测,2030年全球固态电池出货量将达到614.1GWh,市场规模超2500亿元,不过也有行业人士提醒,固态电池商业化落地仍需时日。

尽管固态电池商业化进程加速,但从技术突破到大规模量产仍需跨越多重障碍。材料成本控制是核心挑战,固态电解质与新型电极材料的制备工艺复杂,导致全固态电池成本短期内高于液态电池数倍;生产工艺方面,固态电池需重构产线设备,干法电极制备、等静压成型等新工艺对设备精度与稳定性提出更高要求,设备改造与供应链培育需要时间;界面稳定性问题尚未完全解决,固态电解质与电极界面的阻抗匹配、长期循环性能仍需优化。

固态电池行业发展趋势预测

未来,固态电池行业将呈现三大趋势:一是技术路线逐步聚焦,硫化物与氧化物体系主导全固态电池发展,材料成本随量产规模扩大持续下降;二是应用场景分层渗透,低空经济、机器人等新兴领域率先实现商业化,新能源汽车从高端车型向主流市场逐步普及;三是产业链协同深化,车企、电池企业、设备厂商形成战略联盟,推动“联合研发+产能共享”,加速技术落地。

想要了解更多固态电池行业详情分析,可以点击查看中研普华研究报告。