引言:从规模扩张到质量跃升的转型窗口期

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

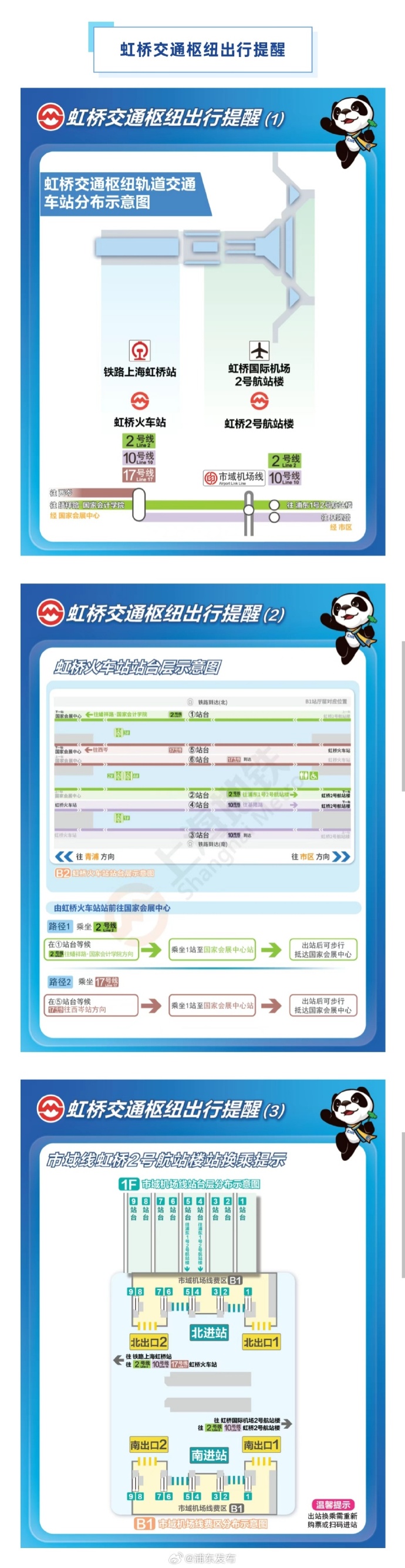

中国城市轨道交通行业正经历从“量的积累”到“质的飞跃”的关键转型。中研普华产业研究院在中明确指出,行业已突破单一技术迭代周期,进入“技术-制度-生态”协同创新的新阶段。这一判断与当前行业动态高度契合:北京地铁18号线通过全自动运行系统(FAO)实现无人驾驶测试运行,上海地铁“智慧大脑”平台将客流预测精准度大幅提升,广州地铁“穗腾OS”系统通过传感器网络将故障响应效率大幅提升……这些案例标志着中国轨道交通正从“机械驱动”向“数字驱动”跨越。

(一)智能化:从工具应用到系统重构

智能化是当前行业变革的核心方向。中研普华研究显示,智慧化转型将重塑行业成本结构:智能运维系统使设备故障率显著下降,基于车车通信的列车自主运行系统(TACS)已在试点线路应用,进一步压缩运营间隔。例如,深圳地铁通过部署智能调度系统,将列车运行间隔压缩至分钟级,准点率显著提升;成都地铁推广再生制动能量回收技术,节能率较高,年减排二氧化碳量可观。

数字孪生技术的普及正在重构行业生态。中研普华报告指出,通过构建线网级云平台,动态模拟客流潜力与生态价值,已成为行业标配。杭州地铁利用数字孪生技术优化线路规划,使新建线路的客流覆盖率大幅提升;南京地铁通过虚拟仿真技术提前验证设备兼容性,将调试周期大幅缩短。

无人驾驶技术的商业化进程加速。中研普华预测,到2030年,全国将有多个城市实现部分线路商业化运营。目前,北京、上海、广州等城市已在部分线路开展L4级自动驾驶测试,其中北京地铁燕房线已实现全自动驾驶常态化运行,运营效率显著提升。

(二)绿色化:从节能减排到生态共生

“双碳”目标下,绿色技术成为行业标配。中研普华产业研究院强调,新能源车辆、绿色建筑、能源结构转型是三大突破口:

1. 新能源车辆:氢能源列车、纯电动工程车逐步商业化。深圳地铁6号线采用“光伏+储能”系统,年发电量可观,满足站点全年用电需求;成都地铁推广再生制动能量回收技术,节能率较高。中研普华预测,到2030年,新能源车辆占比将超过较高比例,碳排放量较当前下降显著。

2. 绿色建筑:线路绿化覆盖率持续提升,本土植被占比保持高位。武汉地铁在车站顶棚普及光伏玻璃,年发电量可观;西安地铁通过雨水回收系统,将非传统水源利用率大幅提升。

3. 能源结构转型:固态电池在工程车上的应用实现续航里程突破,光伏制氢-储运-加注一体化基地在内蒙古、新疆等地落地。中研普华报告指出,能源结构转型不仅降低运营成本,更催生新的商业模式——例如,上海地铁通过能源管理系统,将多余电能并网销售,年收益可观。

(一)区域市场:从单核增长到多中心网络

都市圈协同成为新趋势。京津冀“1小时通勤圈”、成渝双城经济圈轨道交通全覆盖等规划落地,跨区域轨道网络突破行政边界。中研普华分析显示,长三角地区规划新增城际地铁线路较多,既有铁路资源激活潜力巨大;粤港澳大湾区通过“地铁+城际+高铁”三网融合,打造“轨道上的大湾区”。

细分赛道呈现差异化竞争:

· 地铁:仍占据主导地位,但增长逻辑从“规模扩张”转向“质量提升”。中研普华指出,一线城市重点优化现有网络布局,通过加密线路、增加站点提升服务效率;新一线城市则推进骨干网络建设,形成“放射状”和“网格化”相结合的运营格局。

· 市域铁路:成为新兴增长极。中研普华预测,到2030年,市域铁路运营里程将突破较高比例,其中长三角、珠三角地区占比领先。

· 有轨电车:从“试点示范”向“规模化应用”延伸。三四线城市规划建设有轨电车线路,填补末梢服务空白。例如,苏州高新区有轨电车线路串联起多个产业园区,日均客流量可观。

(二)竞争主体:头部主导与多元参与

行业竞争格局呈现“国有企业主导、民营企业突围、外资企业参与”的特征:

· 国有企业:中国中车、中国通号凭借技术积累与资源优势,在车辆制造、信号系统等领域占据主导地位。例如,中国中车研发的下一代地铁列车采用碳纤维复合材料,车体减重显著,能耗降低。

· 民营企业:通过细分领域创新突围。例如,专注轨道减振技术研发的企业,产品应用于多条地铁线路;提供智能运维解决方案的科技公司,通过“设备+数据+服务”模式快速崛起。

· 外资企业:西门子、阿尔斯通通过技术合作与本地化生产参与竞争。例如,西门子与中车集团联合研发的智能信号系统,已在北京、上海等城市应用。

(一)投资规模:万亿级赛道的持续扩张

中研普华预测,到2030年,中国城市轨道交通市场规模有望突破数万亿元,年复合增长率保持较高水平。政府投资方面,中央财政对自主化装备研发投入累计超百亿元,地方政府通过专项债、PPP模式等工具吸引社会资本。例如,广州、深圳地铁项目PPP模式应用比例较高,社会资本投资重点投向智能运维、能源管理、乘客服务等领域。

(二)投资热点:四大领域潜力巨大

1. 智能交通系统:智能调度、智能维护、乘客服务等细分市场快速增长。中研普华报告指出,智能巡检机器人市场规模预计未来几年突破百亿元,带动车载传感器、边缘计算等关联产业增长。

2. 绿色化领域:氢能源列车、光伏制氢-储运-加注一体化基地等项目迎来商业化突破。例如,内蒙古某氢能轨道项目通过“风光制氢+氢能列车”模式,实现零碳排放运营。

3. 服务融合领域:“轨道+文旅”“轨道+物流”等跨界模式兴起。例如,北京地铁与故宫博物院合作推出“地铁+文创”主题列车,单日客流量大幅提升;成都地铁利用富余运力开展冷链物流试点,降低物流成本。

4. 国际化领域:随着“一带一路”倡议深化,中国轨道交通企业加速出海。中研普华分析显示,东南亚、非洲、中东地区成为重点市场,中国企业在马来西亚、埃及等地的地铁项目中标份额领先。

(三)风险预警:三大挑战需警惕

1. 资金压力:部分城市债务率较高,影响项目审批。中研普华建议,投资者关注地方政府财政健康度,优先选择采用PPP模式、专项债支持的项目。

2. 客流风险:部分线路客流强度未达盈亏平衡线。例如,某西部城市地铁线路因客流不足,运营亏损严重。中研普华提醒,需通过精准规划提升资源利用效率,例如通过“TOD模式”(以公共交通为导向的开发)引导人口集聚。

3. 技术风险:全自动运行系统在极端天气下的可靠性仍需验证。中研普华构建的动态评估模型显示,某企业因未充分考虑高寒地区设备适应性,导致项目延期。建议投资者关注企业的技术验证能力与应急预案。

作为国内领先的产业研究机构,中研普华产业研究院通过“数据+模型+专家”的三维分析体系,为行业提供定制化解决方案:

· 政策预判:依托与政府部门的合作,提前预判政策风向。例如,研究院发布的《城市轨道交通运营安全管理规范》,从设备维护、应急处置、服务标准等维度构建起现代治理框架,为企业提供合规指引。

· 风险预警:构建动态评估模型,实时监测企业运营数据。例如,在某企业出现资金链紧张迹象前,已通过运维成本、用户投诉率等指标发出预警,帮助投资者规避风险。

· 战略指引:基于全球视野与本土实践,为企业提供从市场进入到生态构建的全周期服务。例如,研究院为某企业制定的“十五五”规划,明确提出“技术自主化+场景国际化”双轮驱动战略,助力其成为全球轨道交通装备领军企业。

结语:把握转型机遇,共绘行业蓝图

2025-2030年是中国城市轨道交通行业的关键发展期,市场潜力巨大,技术进步迅速,政策支持有力。中研普华产业研究院的报告显示,行业将进入精耕期,里程增长与运营质量提升并重,智能调度、无障碍设施、应急响应等软实力建设将成为差异化竞争关键。对于投资者而言,需平衡好技术趋势、区域布局与风险管控;对于从业者而言,需聚焦核心技术突破与生态合作创新。

中研普华依托专业数据研究体系,对行业海量信息进行系统性收集、整理、深度挖掘和精准解析,致力于为各类客户提供定制化数据解决方案及战略决策支持服务。通过科学的分析模型与行业洞察体系,我们助力合作方有效控制投资风险,优化运营成本结构,发掘潜在商机,持续提升企业市场竞争力。

中研普华依托专业数据研究体系,对行业海量信息进行系统性收集、整理、深度挖掘和精准解析,致力于为各类客户提供定制化数据解决方案及战略决策支持服务。通过科学的分析模型与行业洞察体系,我们助力合作方有效控制投资风险,优化运营成本结构,发掘潜在商机,持续提升企业市场竞争力。

若希望获取更多行业前沿洞察与专业研究成果,可参阅中研普华产业研究院最新发布的,该报告基于全球视野与本土实践,为企业战略布局提供权威参考依据。