天然气供应多元化:煤制天然气行业2025年发展前景预测

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

是一种利用煤炭作为原料,通过气化、净化、甲烷化等步骤制造出的合成天然气,它可以作为石油和天然气的替代品,具有丰富的储量和较高的资源利用率。我国拥有丰富的煤炭资源,发展煤制天然气产业有利于提升天然气自主多元的供应能力和应急情景下的安全保障能力。近年来,国家出台了一系列政策,支持煤制天然气等现代煤化工产业的发展。

技术不断创新,煤气化、合成气净化和甲烷化等关键技术环节正不断优化来提升整体产业链的效率和环保性能。我国经济发展、城市化进程加快以及对环境保护重视,天然气作为一种相对清洁的化石能源,在能源结构中的地位不断提升。预计未来煤制天然气的市场需求将持续增长。全球能源结构转型和低碳化趋势加强,煤制天然气作为一种清洁能源正逐渐获得更多关注。

一、行业现状与政策环境

1. 政策驱动与能源结构调整

中国能源结构以“富煤贫油少气”为特征,煤制天然气(SNG)作为煤炭清洁利用的重要方向,被列为现代煤化工示范工程,旨在缓解天然气供需矛盾。近年来,政策持续推动煤炭高效转化,2021-2022年天然气产量从2076亿立方米增至2178亿立方米,但进口量因国际波动下降9.9%,凸显国内供应补充需求。

政策要点:

中长期规划强调碳捕捉与封存(CCS)技术应用,以降低CO₂排放。

价格机制改革逐步推进,解决天然气定价与成本倒挂问题。

2. 市场地位与产量

2023年煤制天然气产量65亿立方米,占天然气总产量的2.80%;预计2024年增至68亿立方米,占比微降至2.76%。尽管占比小,但其作为“战略补充”定位明确,尤其在气源紧张区域(如华北、西北)作用显著。

二、供需分析

1. 供应端

产能布局:主要项目集中于内蒙古、新疆等煤炭富集区,如大唐阜新、神华伊犁项目,依托本地煤炭资源降低运输成本。

技术瓶颈:当前主流工艺(如鲁奇气化技术)能耗较高,转换效率约55%-60%,需通过催化剂优化与流程集成提升经济性。

2. 需求端

消费结构:城市燃气(民用+商业)占比超50%,工业燃料(如陶瓷、玻璃制造)及发电用气需求增长显著。

替代竞争:页岩气、LNG进口及可再生能源挤压部分市场,但煤制气在管网覆盖不足地区仍具成本优势。

3. 供需缺口

据中研普华研究院显示,预计2025年天然气消费量将突破4000亿立方米,进口依存度仍超40%。煤制气有望填补部分缺口,但需突破成本与环保约束。

三、产业链结构

1. 上游:煤炭与水资源

煤炭成本占生产总成本的40%-50%,原料煤价格波动直接影响项目盈利。

水资源制约显著,如新疆项目需配套节水技术以应对干旱环境。

2. 中游:技术与设备

核心技术依赖进口,设备国产化率不足50%,增压机、空分装置等关键设备亟需突破。

联产模式(如煤-气-电-化一体化)提升资源利用率,降低单位排放。

3. 下游:分销与市场

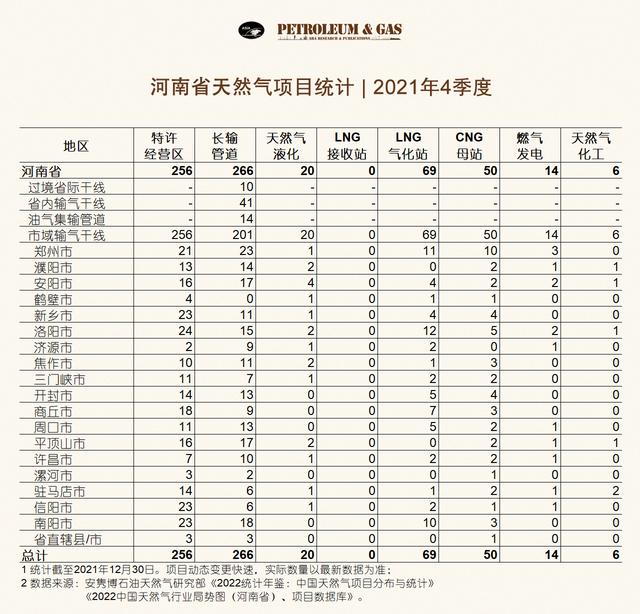

管网建设滞后限制消纳,需依托液化(LNG)或区域管网实现灵活供应。

交通领域潜力大,加气站网络扩展推动CNG重卡市场。

四、发展趋势与挑战

1. 技术创新方向

低碳化:CCS技术商业化应用加速,试点项目碳捕集率已达85%以上。

高效化:流化床气化、甲烷化催化剂改进可将能效提升至65%。

2. 成本竞争力

当前煤制气成本约1.8-2.2元/m³,高于常规气(1.5-1.8元/m³),但低于进口LNG高价时段。

规模化效应与政策补贴(如环保电价优惠)是降本关键。

3. 环保与可持续性

废水处理(高盐、含酚)与固废资源化(灰渣制建材)技术逐步成熟。

与可再生能源耦合(如风光制氢补充合成气)成为示范项目新方向。

五、投资前景与建议

1. 区域机会

重点布局晋陕蒙宁新等煤炭基地,配套水利与管网基础设施。

东部沿海地区可探索进口煤制气项目,缓解运输压力。

2. 风险提示

政策风险:碳排放配额收紧可能增加合规成本。

市场风险:国际气价波动与国内需求增速放缓。

3. 战略建议

企业需加强技术合作(如与中科院、高校联合研发)提升自主化水平。

关注“十四五”能源规划导向,优先布局多联产与低碳项目。

2025年煤制天然气行业将在政策支持与技术突破下稳步发展,成为天然气供应多元化的重要一环。尽管面临成本与环保挑战,通过产业链整合、低碳技术应用及区域市场深耕,行业有望在“十五五”期间实现从示范到规模化生产的跨越。投资者需关注政策动态、技术进展及市场需求变化来把握结构性机遇。

想了解关于更多行业专业分析,可点击查看中研普华研究院撰写的。同时本报告还包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察,可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。