智能机器人行业现状与发展趋势分析2025

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

智能机器人作为连接物理世界与数字世界的核心载体,正经历从单一工具向智能体的范式转变。在制造业转型升级、人口结构老龄化、消费需求多元化等多重因素驱动下,全球智能机器人市场呈现爆发式增长态势。

一、技术演进:从功能替代到价值共创的跃迁

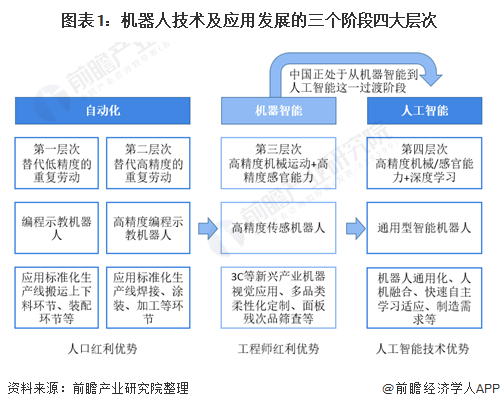

(一)三代技术体系迭代

智能机器人技术体系经历了三代进化:第一代为遥控操作型机器人,依赖预设程序完成固定任务;第二代为程序控制型机器人,通过传感器实现环境感知与简单决策;第三代为智能机器人,集成深度学习、多模态感知、自主决策等技术,具备跨场景迁移能力。

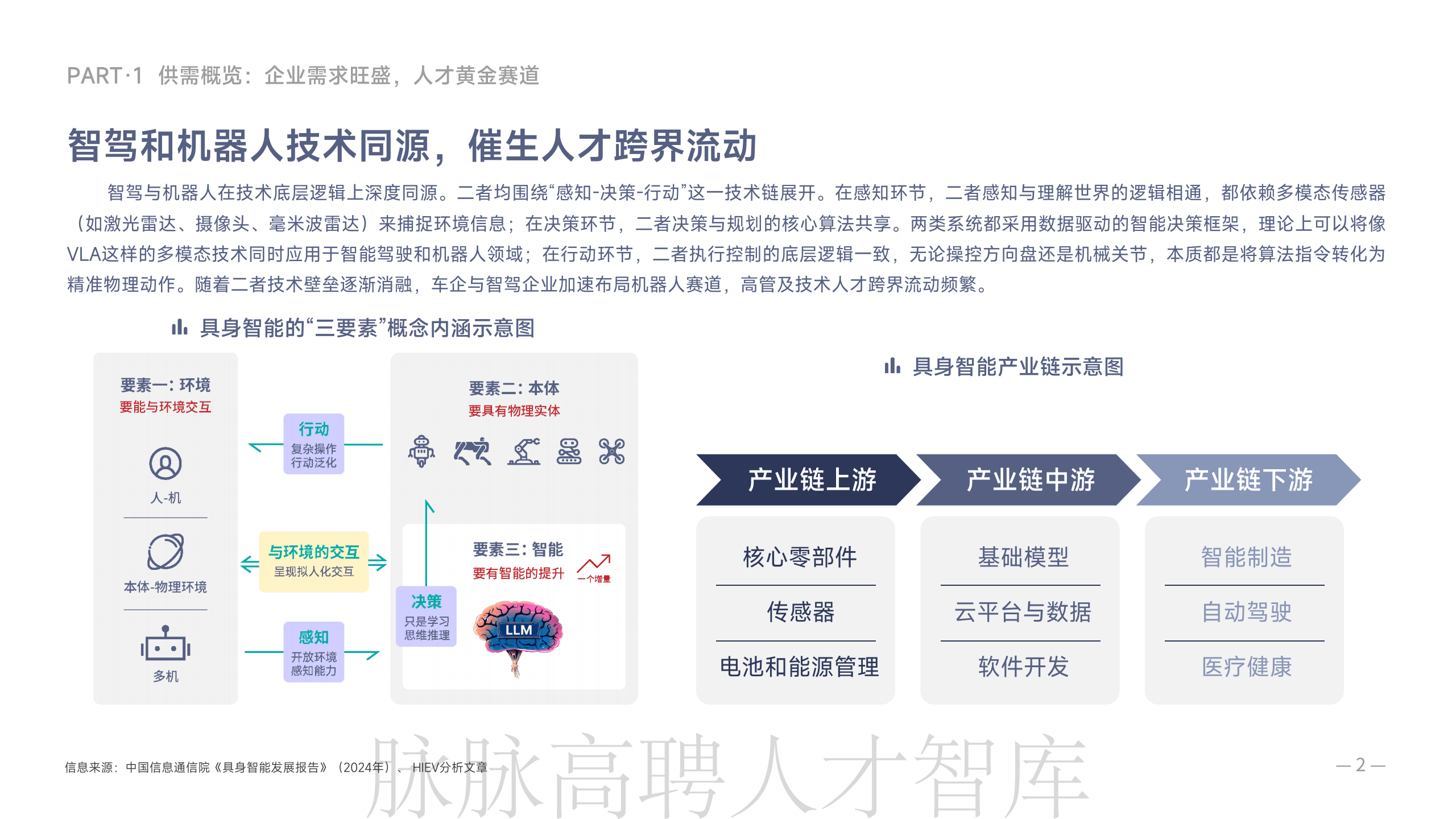

核心技术突破体现在三个方面:多模态感知系统实现视觉、听觉、触觉的深度融合,使机器人具备环境自适应能力;边缘计算与5G技术推动决策实时化,摆脱云端依赖;具身智能(Embodied AI)通过强化学习构建物理世界交互模型,实现复杂任务自主规划。

(二)关键技术瓶颈突破

在核心零部件领域,国产谐波减速器寿命突破2万小时,成本降低40%,伺服系统响应延迟大幅缩短。在软件层面,AI大模型与机器人控制系统的深度融合,使运动控制精度提升至亚毫米级,抓取成功率显著提高。具身智能操作系统"灵渠OS"的开源,构建了运动智能、交互智能、作业智能三大技术底座,形成"一套能力、多种载体"的技术飞轮。

二、市场格局:全球化竞争与生态化发展

(一)市场规模与结构

中国连续多年蝉联全球最大工业机器人市场,应用场景覆盖71个行业大类。服务机器人市场增速领先,其中养老护理、家庭清洁、教育陪伴等细分领域需求激增。人形机器人作为战略制高点,特斯拉Optimus、优必选Walker等产品的量产,标志着行业进入成本可控、场景落地的阶段。

从市场结构看,工业机器人占据主导地位,但服务机器人占比逐年提升。在地域分布上,长三角、珠三角形成产业集群,北京、上海、深圳成为技术创新中心。全球市场呈现"中美日三足鼎立"格局,中国企业在具身智能领域实现弯道超车。

(二)竞争态势与生态构建

中研普华产业研究院的《分析,行业竞争呈现"技术驱动+生态共建"特征。头部企业通过三大路径构建壁垒:开源技术平台吸引开发者共建生态,如"灵渠OS"已汇聚开发者;被集成战略整合行业垂直能力,覆盖讲解接待、工业智造等场景;资本赋能孵化早期项目,"智元A计划"三年内将打造千亿级产业生态。

在资本层面,行业融资呈现"亿元级常态化"特征。2025年前三季度,全球发生融资事件超83起,中国企业融资占比达60%。资本加速向技术成熟度高、场景落地能力强的企业集中,推动行业进入"量产+融资"双轮驱动阶段。

三、应用场景:全域渗透与价值深化

(一)工业领域:从自动化到智能化

工业机器人应用呈现三大趋势:柔性制造系统支持产品快速切换;AI视觉检测实现质量管控;人机协作模式提升生产安全性。典型案例包括新能源汽车工厂的焊接机器人、3C电子产线的AI视觉引导集群、工程机械行业的全流程自动化生产线。

具身智能机器人的工业应用取得突破。在汽车零部件生产线,搭载视觉系统的机器人可识别多种特征目标,检测准确率高,效率提升显著。在工程机械领域,自适应机器人实现多型号产品混流生产,制造自动化率高。

(二)服务领域:从工具到伴侣

服务机器人应用场景持续拓展:养老护理机器人具备跌倒检测、用药提醒功能;家庭清洁机器人渗透率高,扫拖一体、自动集尘成标配;教育机器人通过编程启蒙、情感交互,形成百亿级市场。商用服务机器人领域,中国厂商占据主导地位,餐饮配送、酒店服务场景实现规模化应用。

医疗机器人成为创新热点。手术机器人通过高精度操作提升成功率;康复机器人辅助患者完成训练;物流机器人承担药品运输、消毒杀菌等工作。钛米智慧医疗服务系统集成多种功能,优化医疗服务流程。

(三)特种领域:从替代到拓展

特种机器人应用边界不断突破:在极端环境领域,机器人可替代人类完成高温、高压、辐射等危险作业;在农业领域,植保机器人实现精准作业;在物流领域,四臂具身智能机器人提升分拣效率。这些应用不仅提升作业安全性,更创造出新的价值增长点。

四、政策环境:标准引领与规范发展

(一)行业标准体系构建

工信部发布新版《工业机器人行业规范条件》,从技术研发、生产制造、质量管理等维度建立全链条标准。该规范明确企业准入条件,要求研发经费投入占比高,建立数字化车间与质量追溯体系,产品需通过多项安全认证。

在具身智能领域,企业主导制定技术标准,构建涵盖机器人实现、基础保障等方面的企业标准体系。这些标准推动行业从无序竞争向规范发展转变。

(二)产业政策支持

国家层面将机器人纳入战略性新兴产业,通过多项政策推动行业发展。"机器人+"应用行动实施方案"明确重点领域,地方配套资金支持技术研发与场景落地。在资本市场,科创板为机器人企业开辟绿色通道,加速技术成果转化。

五、发展趋势:智能化、规模化、生态化

(一)技术融合加速

中研普华产业研究院的《分析,AI大模型与机器人控制系统的深度融合,将推动具身智能向通用人工智能(AGI)迈进。多模态感知、自主决策、持续学习能力的提升,使机器人能够处理更复杂的任务。例如,自适应视触觉传感器赋予机器人抓取易碎物品的能力,突破传统力触觉限制。

(二)应用场景深化

工业领域将实现"黑灯工厂"普及,服务领域将诞生"机器人管家",特种领域将拓展至深海、太空等极端环境。在家庭场景,人形机器人有望成为标准配置,承担护理、教育、娱乐等职能。据预测,到2030年,人形机器人市场规模占比将达15%。

(三)产业生态成熟

行业将形成"技术平台+行业应用+服务生态"的三层架构。头部企业通过开源技术、资本赋能、场景开放,构建开放协作的产业生态。中小企业聚焦垂直领域,形成差异化竞争优势。全球市场将呈现"中美引领、多极发展"格局,中国有望在具身智能领域持续领跑。

六、挑战与对策

(一)核心技术瓶颈

续航能力、人机交互、成本控制仍是制约因素。解决方案包括:研发固态电池提升续航;开发自然语言处理系统增强交互;通过规模化生产降低成本。企业需建立"基础研究-技术攻关-场景验证"的创新闭环。

(二)商业化落地难题

B端市场面临场景碎片化、回报周期长等问题,C端市场存在需求培育不足、价格敏感等挑战。对策包括:聚焦高价值场景形成标杆案例;通过租赁模式降低初期投入;加强消费者教育提升接受度。

(三)伦理与法规风险

数据安全、算法偏见、责任认定等问题日益凸显。需建立涵盖研发、生产、应用的全链条监管体系,制定机器人伦理准则,推动立法进程。企业应建立数据安全管理体系,确保合规运营。

智能机器人行业正处于技术爆发与商业落地的关键阶段。在技术创新、市场需求、政策支持的共同驱动下,行业将保持高速增长态势。未来三年,随着具身智能技术的成熟与生态体系的完善,智能机器人将深度融入经济社会各领域,成为推动产业升级与生活质量提升的核心力量。企业需把握技术演进趋势,构建差异化竞争优势,在全球化竞争中占据有利地位。

......

欲知更多详情,可以点击查看中研普华产业研究院的《。