2025年野山参行业市场分析及发展趋势预测

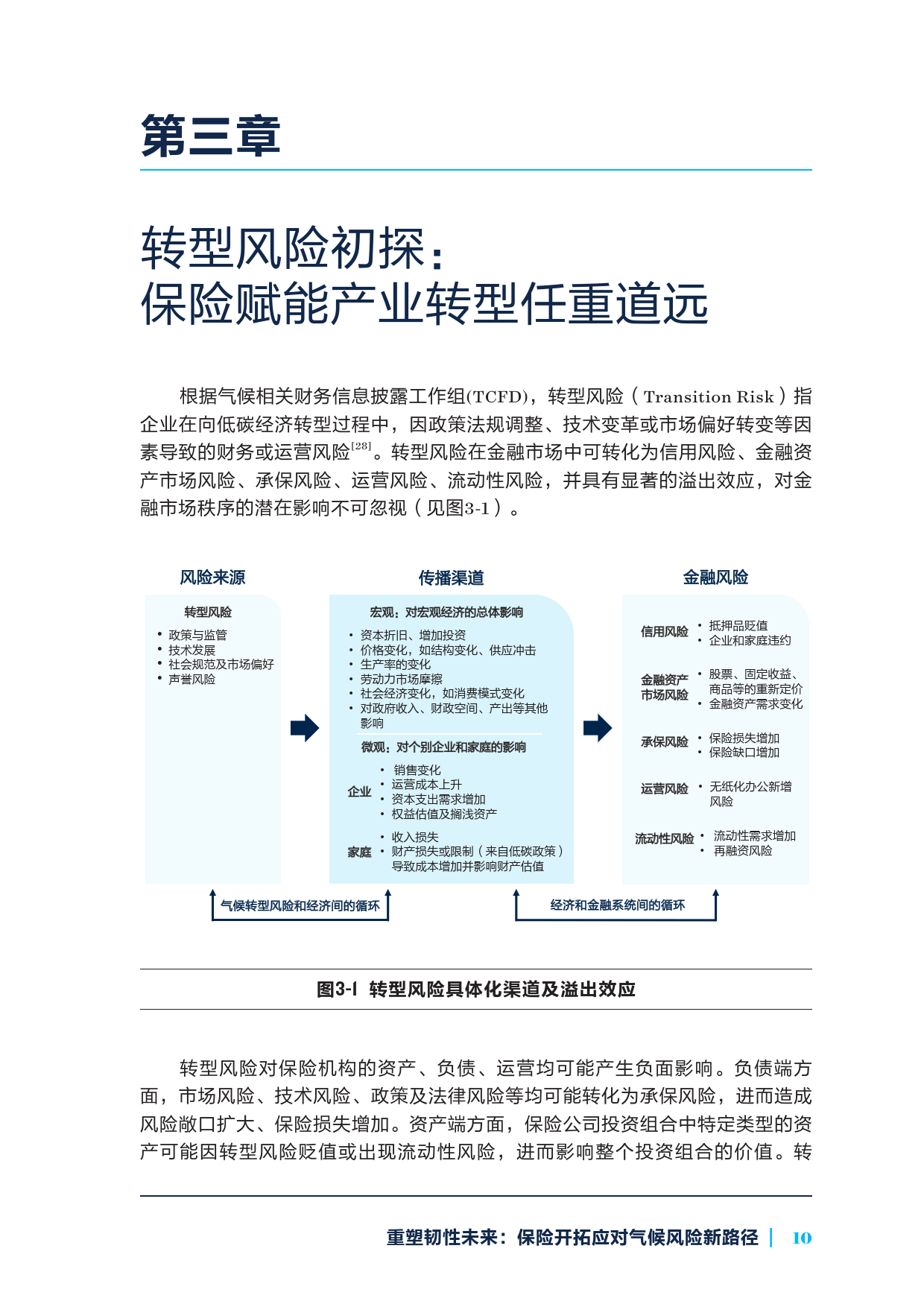

作为中国传统名贵中药材,被誉为“百草之王”,其核心价值源于独特的生长环境与药理特性。根据《野山参鉴定及分等质量》国家标准,野山参特指自然生长于深山密林15年以上的人参,其根系完整、体态自然,未经过人工干预或移栽。从成分构成看,野山参富含人参皂苷、多糖、氨基酸及钙、锌、铁等矿物质,具有增强免疫力、调节血糖、抗疲劳、抗氧化等多重功效,在中医药理论中被视为“补气固本”的顶级药材。

一、行业发展现状与市场格局

1. 供需结构与区域分布

中国野山参产业呈现明显的地域集中特征,东北长白山脉、小兴安岭及俄罗斯远东地区是核心产区。其中,吉林省长白山地区占据全国总产量的七成以上,其独特的火山灰土壤与温带季风气候,为野山参提供了理想的生长条件。近年来,南方地区如福建、云南等地通过仿野生种植技术,逐渐形成次级产区,但品质与东北产区仍存在差距。

2. 消费需求与渠道变革

需求端呈现多元化趋势。中老年群体仍是核心消费人群,其购买动机聚焦于增强体质、延缓衰老;年轻一代则因健康意识提升,将野山参视为“轻养生”的代表,偏好即食型、便携式产品,如参片、参粉、参口服液等。此外,礼品市场与海外华人需求持续扩大,东南亚、北美地区成为重要出口目的地,韩国、新加坡、美国是主要贸易伙伴。

二、市场驱动因素与核心挑战

据中研普华产业研究院显示:

1. 驱动因素

政策红利:国家出台《中医药振兴发展重大工程实施方案》,明确支持野山参种植标准化与深加工技术研发,地方财政对GAP认证基地给予补贴,推动产业规范化发展。

消费升级:高净值人群规模扩大,对高端滋补品的需求年均增速超15%,野山参作为“身份象征”与“健康投资”的双重属性,成为消费升级的典型载体。

技术突破:组培苗驯化技术将生长周期缩短至3年,区块链溯源系统实现从种植到销售的全链条透明化,冻干技术提升产品稳定性,这些创新降低了成本并提升了消费者信任。

2. 核心挑战

资源约束:野生资源濒临枯竭,人工种植受土地、气候限制,产量增长乏力,供需缺口可能持续扩大。

品质参差:市场存在以园参冒充林下参、虚假标注年份等乱象,损害消费者权益与行业声誉。

国际竞争:韩国正官庄等国际品牌通过本地化生产与品牌营销抢占中国市场,其人参皂苷提取技术领先,产品溢价能力更强。

气候风险:全球变暖导致产区气温升高、冻土期缩短,影响参苗存活率,异常天气可能引发减产风险。

三、未来发展趋势与战略建议

据中研普华产业研究院显示:

1. 发展趋势

高端化与精准化:消费者对产品功效与安全性的要求提升,推动行业向“定制化养生”转型。

科技赋能与产业升级:AI技术将应用于种植预测与病虫害防控,物联网设备实现环境参数实时监测,大数据分析优化供应链管理。此外,合成生物学技术可能突破传统种植限制,通过细胞培养生产人参皂苷,降低对自然资源的依赖。

国际化与品牌输出:随着“一带一路”推进,中国野山参企业将加速布局东南亚、中东市场,通过跨境电商与海外仓建设提升出口效率。同时,参与国际标准制定,争取欧盟、美国有机认证,增强全球竞争力。

三产融合与生态价值:产业与文旅、康养深度融合,例如打造人参主题旅游线路、建设参文化博物馆,或开发“参+温泉”“参+瑜伽”等康养套餐,延伸产业链价值。

2. 战略建议

企业层面:聚焦核心产区建立标准化种植基地,通过“公司+合作社+农户”模式稳定原料供应;加大研发投入,开发高附加值产品,如人参特医食品、医美原料;强化品牌建设,利用文化IP与科技故事提升溢价能力。

行业层面:推动建立全国统一的野山参质量标准,加强市场监管,打击假冒伪劣;构建产学研合作平台,加速组培苗驯化、皂苷提取等关键技术突破;通过行业协会整合资源,提升国际话语权。

政策层面:建议政府加大对野生资源保护的投入,建立生态补偿机制;对深加工企业给予税收优惠,鼓励技术创新;支持跨境电商与海外仓建设,降低出口成本。

2025年野山参行业正处于转型与升级的关键节点。在消费升级、政策支持与技术创新的驱动下,行业将向高端化、科技化、国际化方向演进。企业需以品质为根基,以创新为动力,以品牌为纽带,方能在激烈的市场竞争中占据先机,实现可持续发展。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。