前言

硅片作为半导体与光伏产业的核心基础材料,其技术迭代与市场扩张已成为衡量国家制造业竞争力的重要标尺。2025年,中国硅片行业正站在“技术自主化突破”与“全球化生态重构”的交汇点,面临第三代半导体材料崛起、大尺寸化加速、绿色制造转型等多重变革。

一、行业发展现状分析

(一)技术路线分化:适配多元场景需求

根据中研普华研究院《》显示:中国硅片行业已形成“单晶硅主导、多晶硅补充、第三代半导体突破”的技术格局。单晶硅凭借高光电转换效率,在集中式光伏电站中渗透率超95%;多晶硅通过“铸锭单晶”技术改进,在分布式光伏领域保持竞争力;第三代半导体材料(碳化硅SiC、氮化镓GaN)因其在高温、高频场景的独特优势,成为新能源汽车电控系统、5G基站的核心材料。例如,碳化硅MOSFET用硅片通过优化晶体生长工艺,使器件导通电阻降低,开关频率提升,推动新能源汽车续航里程增加。

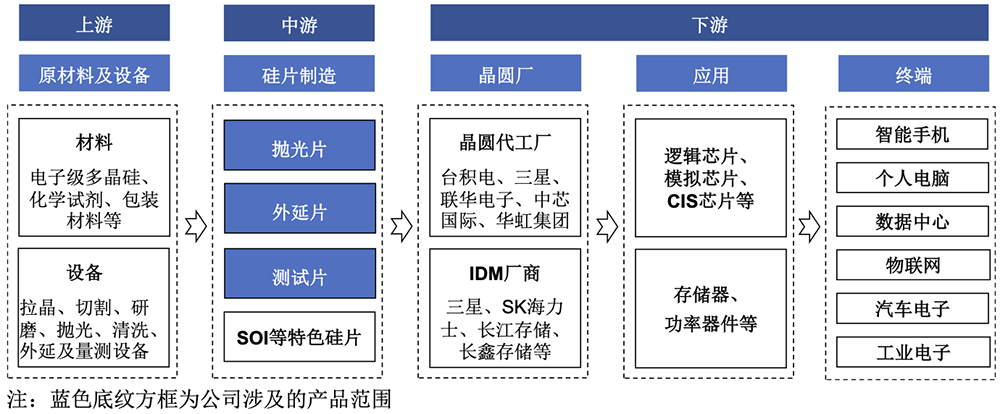

(二)产业链协同:从线性竞争到生态共赢

行业已突破传统制造环节,形成覆盖“原材料-硅片-电池片-组件-应用场景”的全链条生态。上游多晶硅供应商通过颗粒硅技术降低电耗,提升纯度;中游硅片企业通过智能化改造提升良品率;下游电池片企业通过场景验证推动硅片性能优化。例如,部分企业通过与光伏电站合作,开发针对沙漠、高原等极端环境的抗PID硅片,实现从“产品供应”到“场景共创”的转型。

(三)市场需求驱动:应用场景多元化爆发

光伏领域,N型TOPCon、HJT等高效电池技术推动硅片向大尺寸、薄片化演进,210mm硅片因单片功率提升、封装成本降低,成为新建电站首选。半导体领域,12英寸硅片占据主流,高纯度、特殊结构(如SOI、外延层)硅片需求增长,满足5G通信、人工智能等新兴技术对高性能芯片的需求。新能源汽车与储能市场,碳化硅、氮化镓硅片需求爆发,推动电控系统效率提升与充电桩功率升级。

二、竞争格局分析

(一)全球市场:三级竞争格局形成

中国硅片行业呈现“双寡头+海外巨头+新兴势力”的竞争格局。隆基绿能、TCL中环凭借技术积累与规模优势占据全球市场主导地位,产能占比超40%;海外企业依托高端材料技术与品牌影响力保持竞争力;新兴市场国家通过政策扶持加速本土产业链建设。例如,部分东南亚国家通过税收优惠吸引中国硅片企业建厂,形成区域化产能布局。

(二)国内市场:头部集中与区域分化并存

国内硅片产能集中于云南、内蒙古、新疆等低电价地区,依托能源成本优势形成规模化生产基地;长三角、珠三角聚焦高端半导体硅片研发,推动14nm以下制程所需超低缺陷硅片国产化;成渝地区布局车规级硅片专线,满足本土汽车电子需求。区域政策差异进一步强化产业分工,例如,内蒙古通过“风电光伏配套指标与产能落地挂钩”机制,推动硅片项目与新能源电站协同发展。

(三)垂直整合:强化供应链稳定性

台积电、三星等IDM厂商通过控股硅片供应商,实现从晶圆到芯片的垂直整合;国内企业通过并购、合资等方式完善产业闭环。例如,部分企业通过控股多晶硅企业,保障原材料供应稳定性;另一企业则通过合资建设硅片生产基地,实现技术协同与成本优化。垂直整合不仅提升供应链抗风险能力,更通过技术协同加速高端硅片国产化进程。

三、技术分析

(一)大尺寸化:降本增效的核心路径

大尺寸硅片通过提升单片功率与减少封装成本,成为行业降本增效的核心方向。从156mm到210mm,硅片尺寸跃迁推动光伏度电成本持续下降。大尺寸化对制造工艺提出更高要求,例如,拉晶速度需提升以避免晶体缺陷,切割精度需优化以降低碎片率。国内企业通过金刚线切割技术突破,将210mm硅片厚度降低,同时通过工艺优化将碎片率控制在极低水平。

(二)薄片化:拓展柔性应用场景

薄片化技术通过减少硅片厚度提升材料利用率,成为行业技术竞争的新焦点。从180μm到120μm,硅片厚度减薄面临碎片率上升、良品率下降的挑战。国内企业通过金刚线切割工艺优化,将120μm硅片碎片率降低,同时通过智能检测设备实时监测厚度偏差,提升良品率。薄片化技术为柔性光伏、建筑一体化(BIPV)等新兴市场提供材料支撑,例如,超薄硅片在柔性光伏组件中的应用,推动光伏发电与建筑设计的深度融合。

(三)智能化:重构生产范式

智能化技术推动硅片生产向“黑灯工厂”转型。通过集成AI视觉检测、物联网设备监控、数字孪生仿真等技术,企业实现从拉晶、切片到分选的全流程自动化。例如,部分企业建设的智能硅片工厂,通过AI算法优化拉晶速度与温度曲线,使单炉产量提升、能耗降低;通过数字孪生技术模拟不同工艺参数对硅片性能的影响,帮助企业快速迭代工艺,缩短研发周期。智能化不仅提升生产效率,更通过质量控制革命重塑行业竞争力。

(一)技术趋势:三大方向定义未来

未来五年,硅片技术将呈现三大趋势:一是大尺寸化持续演进,210mm硅片向更大尺寸突破,推动光伏度电成本进一步下降;二是薄片化与柔性化,超薄硅片与柔性基底技术拓展BIPV、可穿戴设备等新兴市场;三是第三代半导体材料普及化,碳化硅、氮化镓材料成本降低与工艺优化,推动其在新能源汽车、5G等领域的大规模应用。

(二)市场趋势:结构性增长与全球化布局

光伏领域,新兴市场(东南亚、中东、拉美)与存量升级(中国分布式光伏、欧洲户用光伏)成为需求核心驱动力。半导体领域,5G通信、人工智能、物联网等新兴技术推动12英寸及以上大硅片需求增长,预计到2030年,该领域对12英寸硅片的需求占比将超60%。全球化布局方面,企业通过海外建厂、技术合作、本地化服务规避贸易壁垒,例如,部分企业在东南亚建设硅片生产基地,利用当地关税优势与劳动力成本辐射印度、中东市场。

(三)生态趋势:从技术竞争到标准主导

行业将进入“技术赋能+生态重构”的新阶段,具备材料研发能力、智能制造水平与全球化服务网络的企业将脱颖而出。例如,部分企业通过参与国际标准制定,主导光伏硅片国际标准,重塑全球贸易规则;另一企业则通过建立“材料-工艺-应用”数据库,为不同场景提供个性化解决方案,构建开放生态。

(一)技术布局:聚焦前沿与自主化

企业应加大在第三代半导体材料、大尺寸化、薄片化等领域的研发投入,通过产学研合作突破技术瓶颈。例如,投资碳化硅衬底生长技术,降低缺陷密度;布局18英寸硅片研发,抢占未来市场先机。同时,强化材料纯度控制、智能检测等自主化技术,减少对进口设备的依赖。

(二)场景选择:把握高价值与规模化

投资应聚焦高附加值场景,如半导体用12英寸及以上大硅片、新能源汽车用碳化硅功率器件硅片、BIPV用超薄柔性硅片等。通过参与示范项目验证技术可行性,例如,与光伏电站合作开发抗PID硅片,与车企联合研发车规级硅片,实现从技术到市场的快速转化。

(三)生态合作:推动跨界融合与标准统一

企业应通过战略联盟、技术共享等方式构建生态协同。例如,与半导体设备商合作开发国产化拉晶炉、切割机;与电池片企业共建联合实验室,优化硅片与电池工艺的匹配性;参与国际标准制定,提升中国硅片行业的全球话语权。

如需了解更多硅片行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。